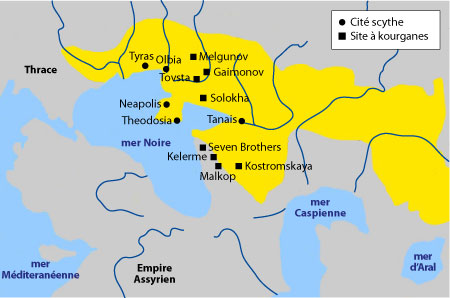

Les Scythes (/sit/, en grec ancien Σκὐθαι, Skúthai) étaient un ensemble de peuples indo-européensd'Eurasie en grande partie nomades et parlant des langues iraniennes1. Originaires d'Asie centrale ils ont vécu leur apogée entre le viie siècle av. J.-C. et la fin de l'Antiquité, notamment dans les steppeseurasiennes, une vaste zone allant de l'Ukraine à l'Altaï, en passant par la Russie et le Kazakhstan. Les Perses désignaient ces peuples par le nom de sakas, francisé en Saces. De nombreuses sources antiques attestent des peuples scythes, les Assyriens mentionnent les Saces dès 640 avant l'ère chrétienne.

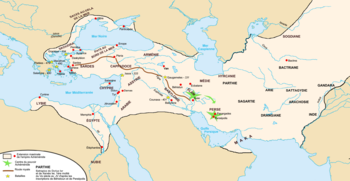

Au iiie siècle av. J.-C., Arsace Ier, chef des Parni, une tribu scythique, fait la conquête de la provinceSéleucide de Parthie, et y fonde la dynastie des Arsacides. Un de ses successeurs, Mithridate Ier, fait ensuite la conquête d'une grande partie de l'empire gréco-perse au iie siècle av. J.-C. et fonde le puissantempire Parthe ou empire Arsacide. Au iie et ier siècles av. J.-C. des tribus Scythes ont également créé des royaumes en Inde, ce sont les Indo-Scythes couvrant tout le bassin de l'Indus et une partie du haut Gange à leur apogée, sur les décombres des Indo-Grecs. De nombreux groupes ethniques ou nobles continuent par ailleurs de se réclamer d'une ascendance scythe. Au début de l'époque moderne, les Polonais, Lituaniens, Ruthènes... du vaste royaume polonais et lituanien se réclamaient souvent d'une fabuleuse origine scythe ou sarmate, c'est également le cas de lethnie des Jats en Inde du nord.

Sommaire

[masquer]

- 1Connaissance des Scythes

- 2Archéologie

- 3Aspect physique

- 4Histoire des Scythes

- 5La culture scythe

- 6La religion scythe

- 7L'art scythe

- 8Les Scythes dans la mythologie

- 9Le souvenir des Scythes à l'époque moderne

- 10Notes et références

- 11Filmographie

- 12Bibliographie

- 13Les Scythes dans la littérature

- 14Voir aussi

Connaissance des Scythes[modifier | modifier le code]

Le peuple et la culture scythes nous sont essentiellement connue grâce aux textes des géographes grecs et romains2. Ainsi, pour les géographes grecs, le monde scythe, situé au Nord de la Grèce, constitue l'un des quatre mondes barbares répartis géographiquement selon les points cardinaux3

L'antique culture du cavalier scythe est principalement connue grâce aux récits de l'historien grec Hérodote qui séjourna auprès des Scythes de la mer Noire, ses récits constituent une source d'information très riche, mais ce « coup de projecteur » jeté sur les Scythes d'Ukraine pourrait faire penser que le phénomène scythe était essentiellement européenN 1. Les Scythes ont en réalité joué un rôle encore plus important en Asie qu'en Europe. Pour les étudier, on dispose aussi de vestiges archéologiques abondants et de l'art des steppes, les nomades scythes ont laissé leurs tombes appelées « kourganes », très richement pourvus de matériel parfois très bien conservé, ainsi que des stèles anthropomorphes et des roches gravées de motifs animaliers.

Par extension, le terme « Scythe » a parfois été utilisé pour désigner d'autres peuples nomades d'Eurasie ethniquement proches ou culturellement influencés par les Scythes, mais le consensus scientifique actuel est que les Scythes proprement dit sont les peuples de cavaliers nomades indo-européens d'Eurasie qui parlaient au niveau véhiculaire et religieux une langue iranienne.

Archéologie[modifier | modifier le code]

Origines de la culture scythe[modifier | modifier le code]

Durant le IIe millénaire av. J.-C., la culture d'Andronovo, du nom d'une nécropole située sur l'Ienisseï, se développe auKazakhstan et en Sibérie méridionale, allant de l'Oural à l'ouest, au lac Baïkal à l'est, et jusqu'au Syr-Daria au sud. La culture d'Andronovo dispose du char de guerre à deux roues, tiré par deux chevaux, ce qui a sûrement beaucoup contribué à l'expansion de ses porteurs. Ses membres vivaient en partie de façon sédentaire dans des villages, cultivaient la terre et élevaient des animaux. Ils fabriquaient des armes et des outils en bronze. Au cours des xiiie etxiie siècles av. J.-C., afin de faciliter la transhumance, les éleveurs construisirent des habitations coniques démontables aux murs en claie, dont le toit comportait une ouverture centrale. Ce fut le prototype de la yourte, utilisée aujourd'hui par tous les nomades de l'Asie centrale.

Pour l'origine des Scythes, l'école russe privilégie la culture d'Andronovo, adoptant quelques changements importants. Le plus marquant est l'abandon de l'agriculture au profit du nomadisme pastoral au cours ou avant le viiie siècle av. J.-C. Les hommes d'Andronovo étaient de type europoïde et de langue probablement iranienne et à l'origine de toutes les langues et cultures iraniennes qui suivront (Mèdes, Perses et Scythes), ils descendaient eux-mêmes théoriquement et indirectement de la culture de Yamna des rives nord de la mer Noire dans le cadre de l'expansion des peuples indo-européens.

En 2015, une vaste étude fondée sur l'ADN autosomal des anciennes populations eurasiennes4 a montré que la culture d'Andronovo et celle des Scythes sont essentiellement descendantes de la culture de Sintashta qui provient elle-même essentiellement de la culture de la céramique cordée en Europe du centre-nord (et non directement de Yamna), dans le cadre d'une seconde vague de migrations indo-européennes durant l'âge du bronze depuis l'Europe vers l'Asie qui est hypothétiquement à l'origine du rameau des langues indo-iraniennes. Il y avait durant l'age du bronze un continuum génétique et ethnoculturel depuis l'Europe centrale jusqu'à l'Altaï.

Il y a un stade intermédiaire entre la culture d'Andronovo et celle des Scythes : la culture de Karassouk. Elle est datée du xiiie au viiie siècle av. J.-C.et s'étendait sur la Sibérie méridionale, à l'ouest de l'Ienisseï, et sur une large partie du Kazakhstan et de la Mongolie. C'est dans le cadre de cette culture, durant sa phase finale, que les mutations se sont produites : le passage au nomadisme, mais aussi l'introduction de la métallurgie du fer. Les selles de chevaux, ainsi qu'un harnachement permettant le développement de la cavalerie montée, font leur apparition. Les hommes de Karassouk ont surtout laissé des tombes. Leurs techniques de construction des sépultures et leur poterie étaient issues de celles d'Andronovo, ainsi que certains de leurs bijoux, comme leurs pendentifs tubulaires ou en forme de palme.

Les kourganes[modifier | modifier le code]

Les tombeaux des Scythes sont des tumulus, encore appelés kourganes par les archéologue de l'école russe, ils peuvent atteindre une taille monumentale. La tombe proprement dite est constituée d'une ou plusieurs chambres funéraires enterrées construites en bois ou en pierre, dans laquelle sont parfois accumulées de nombreuses richesses que le défunt doit emporter dans lau-delà. Ce type de tombe est aussi le fruit d'un important culte des ancêtres dont le souvenir est ainsi pérennisé pour les générations suivantes dans le paysage des grandes prairies, ainsi de nos jours les steppes eurasiennes sont encore marquées par ces nombreuses collines artificielles parfois organisées en vastes groupes ou en lignes de plusieurs kilomètres. Ce type dinhumation était caractéristique des différentes populations indo-européennes semi-nomades des steppes d'Eurasie qui se sont succédé depuis la culture de Yamna. Les différences de taille reflètent des différences de statut social : les plus grands tumulus sont ceux des rois.

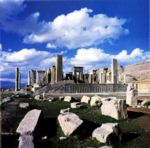

Le kourgane d'Arjan5, par exemple, dans la Touva en Sibérie méridionale, daté du viiie siècle av. J.-C. c'est-à-dire des débuts de la culture scythe proprement dit, est constitué d'un remblai en pierres de 120 mètres de diamètre et de 3 à 4 mètres de haut qui recouvre une structure constituée de 70 cages en rondins rayonnant autour d'un double noyau central. On y a retrouvé les restes de 300 chevaux qui devaient provenir d'un festin funéraire. L'archéologue M. P. Griaznov a estimé que 1 500 hommes ont dû travailler durant une semaine pour édifier cette structure. Un homme et une femme vêtus de fourrures richement ornées sont enterrés au centre, dans des sarcophages. Ils sont accompagnés par quinze hommes et par 160 chevaux entièrement harnachés. On y a retrouvé des tapis, les plus anciens du monde, rehaussés d'or et d'argent, ainsi que des armes et des sculptures, et des milliers d'objets en or finement ouvragés. Ils fournissent des exemples de l'art animalier caractéristique des Scythes.

De grands kourganes, de 100 à 200 mètres de diamètre et d'une hauteur atteignant les 17 mètres, parsèment également l'Altaï, ainsi que, plus à l'ouest, leKazakhstan. Les kourganes de Pazyryk, en Sibérie méridionale, à environ 500 km au sud-ouest du site d'Arjan, sont d'un intérêt exceptionnel. Ils sont datés duvie au ive siècle av. J.-C.. Les plafonds de leurs chambres funéraires s'étant effondrés, elles se sont remplies d'une eau qui a ensuite gelé, permettant une excellente préservation de leur contenu. On y a trouvé des objets en cuir et en bois, des tentures de feutre, des tapis et des coussins rembourrés de poils d'animaux ou d'herbe, qui contribuaient au confort des nomades. Ils dormaient, semble-t-il, sur des tapis, la tête posée sur un oreiller en bois recouvert de cuir. Ils possédaient des tables basses ou des plateaux. L'une de ces tables avait des pieds démontables. Le seul animal fantastique connu des gens de Pazyryk était le griffon. On le retrouve chez les Scythes d'Europe, ainsi que chez les Perses.

L'archéologie révèle certaines différences entre Scythes d'Europe et d'Asie. Ainsi, les premiers avaient un bestiaire fantastique beaucoup plus développé que les seconds. Les chaudrons avaient un pied en Europe et trois en Asie. Les Scythes avaient de lourds plateaux surélevés en bronze qui servaient peut-être d'autels portatifs.

Aspect physique[modifier | modifier le code]

Les Scythes sont généralement décrits comme étant d'aspect europoïde par les auteurs anciens et les antropologues6. L'historien grec Hérodote du ve siècleav. J.-C., qui a lui-même séjourné chez les Scythes, les décrit roux avec des yeux grisN 2. Au iiie siècle av. J.-C., le poète grec Callimaque décrit les Arimaspes de Scythie comme blondsN 3. Au iie siècle av. J.-C., Zhang Qian, un envoyé et explorateur chinois de la dynastie des Han, décrit les Sai (Scythes) comme étant blonds avec les yeux bleus. Dans l'Histoire Naturelle, du ier siècle, l'auteur romain Pline l'Ancien caractérise les Serres, identifié comme Iraniens (Scythes) ouTokhariens, aux cheveux roux et aux yeux bleusN 4. À la fin du iie siècle, le théologien chrétien Clément d'Alexandrie écrit que les Scythes sont blonds. Toujours au iie siècle le philosophe grec Polemon comprend les Scythes parmi les peuples nordiques caractérisés par les cheveux blonds ou roux et les yeux bleu-gris6. À la fin du iie siècle ou début du iiie siècle de notre ère, le médecin grec Galien déclare que les Sarmates, les Scythes et les autres peuples du Nord ont les cheveux roux7. L'historien romain du ive siècle Ammien Marcellin a écrit que les Alains, un peuple étroitement liés aux Scythes, étaient grands, blonds et aux yeux clairsN 5. Au ive siècle l'évêque Grégoire de Nysse écrit que les Scythes avaient le teint clair et les cheveux blonds8. Au ve siècle le médecin Adamantios, qui suit Polémon, écrit que les Scythes sont blonds6. Cependant il est possible que les descriptions physiques tardives de Adamantios et de Grégoire de Nysse se réfèrent à des tribus germaniques orientales présentes dans les mêmes zones, celles-ci ont souvent été confondues avec les Scythes dans les sources romaines les plus tardives, car ces populations se ressemblaient.

Une étude génétique a montré en 20089 que les populations de sud de la Sibérie, de l'âge du bronze (culture d'Andronovo et de Karassouk, qui sont ancêtres des Scythes) et de l'âge du fer (cultures scythes proprement dit), avaient très majoritairement un phénotype européen du nord avec une peau claire, et en majorité des yeux et cheveux clairs, ces populations sont également porteuses de l'haplogroupe Y R1a1 originaire d'Europe du Nord et de l'est.

La culture scythe de Pazyryk localisée dans l'Altaï, qui se différencie culturellement des autres cultures scythes et en représente une des branches les plus orientales, est la seule qui est mélangée en proportion significative, bien que minoritaire, avec le type mongoloïde10.

Histoire des Scythes[modifier | modifier le code]

En Europe[modifier | modifier le code]

Selon Hérodote11, les Scythes habitaient originellement de l'autre côté de l'Araxe. Ce fleuve serait la Volga. Ils délogèrent les Cimmériens, peuple proto-scythe qui a laissé son nom à la Crimée, du nord de la mer Noire, les forçant à se diriger vers l'Anatolie et les Balkans. Les ayant poursuivis, les Scythes atteignirent l'Assyrie, où ils s'allièrent au roi Assurbanipal contre les Mèdes (-669 à -626). Les textes assyriens ont donné les noms de deux chefs scythes : Iskpakāy et Partatûa. Changeant ensuite d'alliance, les Scythes contribuèrent à la chute des Assyriens, puis ils dominèrent et pillèrent la Mésopotamie et la Judée pendant 28 ans, laissant des traces archéologiques de leur présence tel le trésor de Ziwiyé, ils ont également envahit lÉgypte où leur départ a été acheté par le pharaon Psammétique Ier venu à leur rencontre, puis ils retournèrent dans les steppes de la mer Noire. L'archéologie montre que les Scythes étaient établis en Ukraine au début du viie siècle av. J.-C..

Les Scythes ont également pénétré à plusieurs reprises en Europe centrale où de nombreuses traces archéologiques de leur présence sont attestées, notamment en Transylvanie et la plaine hongroise. Les habitats fortifiés de la culture proto-celte de Hallstatt en Slovaquie furent attaqués par les Scythes dans la seconde moitié du viie siècle av. J.-C., leur présence a également été attestée en Pologne et en Tchéquie (kourganes avec trésors scythes), ils sont suspectés d'être à l'origine de la chute de la culture de la Lusace.

À cette époque, les Grecs fondent des colonies au nord de la mer Noire, comme la cité d'Olbia du Pont où séjourne Hérodote. Cette présence grecque au Nord de la Mer Noire met les Grecs en contact direct avec les Scythes. Leurs relations commerciales, culturelles et artistiques ont été très intenses, une véritable culture gréco-scythe riche en productions a fleurie sur le territoire de l'actuelle Ukraine et de la Crimée, en dépit des inévitables conflits entre les Grecs sédentaires et les Scythes nomades12. Le terme "Scythe" désigne parfois au sens strict seulement ces Scythes de la mer Noire qui formaient un sous-groupe distinct parmi les peuples scythiques, mais les Grecs utilisaient le terme également pour nommer tout l'ensemble des populations scythiques d'Asie13. Souvent, les deux populations n'entretiennent pas de relations continues, mais se rencontrent au gré de la remontée des fleuves par les marchands grecs12.

L'armée Perse compte de nombreux Scythes d'Asie centrale (Saces) durant les guerres médiques contre les Grecs. Ceux-ci se distinguèrent à la bataille de Marathon et de Platées.

Au ive siècle av. J.-C., un roi scythe, Ateas, rassembla sous son autorité de vastes territoires scythes d'Europe entre le Danube et la mer d'Azov, et effectua une tentative d'expansion vers l'ouest qui fut peut-être liée à une pression exercée à l'est par les Sarmates, un autre peuple scythe du Kazakhstanoccidental. En 339 av. J.-C., à l'âge de 90 ans, il fut tué par les Macédoniens, sous Philippe II de Macédoine, lors d'une bataille sur le Danube.

Au iiie siècle av. J.-C., les Sarmates, un peuple scythique donc, repoussèrent les Scythes de la mer Noire en Crimée et les remplacèrent dans la majeure partie des steppes européennes. Sédentarisés et hellénisés, les anciens Scythes de la mer Noire constituèrent sous l'autorité du roi Scilurus un royaume réduit entre le bas Dniepr et le nord de la Crimée. La cité grecque d'Olbia du Pont, l'un des plus importants ports d'échange de la Scythie vers la Méditerranée, fut intégrée comme vassale de ce royaume mixte gréco-scythe dont la capitale était Neapolis. Les Scythes de la mer Noire ont constituée une ethnie distincte jusqu'auiiie siècle de l'ère chrétienne.

D'autres peuples scythiques plus tardifs, et notamment dérivés des Sarmates ont joué un rôle dans l'histoire européenne durant l'antiquité tardive et jusqu'auxgrandes invasions, comme les Iazyges, les Taïfales, les Roxolans et enfin les Alains.

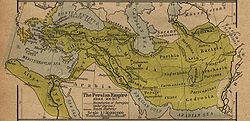

Les Scythes et la Perse Achéménide[modifier | modifier le code]

Les Scythes, appelés "Sakas" par les Perses, francisé en "Saces", ont des liens de parenté culturels avec les anciens Perses, car ils partagent probablement, au moins partiellement, des origines ethno-culturelles et linguistiques communes en Eurasie centrale, ces deux populations parlent notamment des langues iraniennes encore assez proches. De plus les peuples nomades Scythes sont les voisins de la Perse Achéménide au nord. Mais alors que la Perse est un grand empire agricole et sédentaire très puissant et centralisé, les Scythes sont des peuples de cavaliers pastoraux nomades farouchement indépendants et politiquement éclatés. De ce fait les relations entre les deux blocs sont intenses et complexes, faites de nombreux conflits de pouvoir, d'invasions réciproques, et dalliances militaires.

Hérodote relate de manière très prolixe une très importante campagne militaire Perse en Scythie d'Europe, en mer Noire, menée par Darius Ier vers 513 av J.C14. Les motivations de Darius sont mal connues et on ne sait s'il voulait seulement châtier les Scythes à la suite d'une éventuelle invasion de ces derniers en Perse en soutien aux Saces d'Asie centrale ou s'il avait pour projet d'intégrer toute la Scythie à un vaste empire pan-iranien qui rassemblerait tous les peuples de culture iranienne sous son autorité, comme cela a été supposé par plusieurs auteurs, mais une autre hypothèse est que cela sinscrit dans le cadre d'une stratégie plus globale de conquête de l'Europe, Darius ayant préalablement soumis une partie de la Thrace en alliance avec les Ioniens au sud du Danube. Selon Hérodote, Darius mena la plus grande armée jamais vue (plus de 700 000 hommes, ce qui est probablement exagéré) arrivée dans une immense flotte que les Grecs virent passer stupéfaits, pour envahir la Scythie. Les Scythes ont tenu un grand conseil entre les rois des peuples scythes et des peuples voisins, ils ont obtenu l'alliance des Gélons, des Boudines et des Sauromates (ancêtres des Sarmates), mais beaucoup d'autres ont décidé de ne défendre que leur propre territoire. Les Scythes alliés se divisèrent en trois groupes commandés par trois rois: Idanthyrsos (neveu du philosophe Anacharsis), Skôpasis et Taxakis, ils firent évacuer les non combattants (femmes et enfants) en zone protégée vers le nord dans une immense cohorte de chariots, puis ils attirèrent Darius et son armée pour les perdre dans des territoires inconnus d'eux, en particulier dans les lieux les plus arides, les Perses sépuisèrent dans un périple extravagant à travers la Scythie d'Europe et le pays des Sauromates à l'est du Don. Une fois les Perses revenus à l'ouest du Don, un célèbre dialogue eu lieu, Darius réclama selon la coutume iranienne "la terre et l'eau" en signe de soumission, Idanthyrsos répliqua "je te ferai pleurer pour avoir osé t'intituler mon maître !". Les Scythes en sous nombre se mirent à harceler jours et nuit l'armée perse (qui est très majoritairement faite de fantassins) par des raids de cavalerie et à couper le plus possible leurs ravitaillements, ils ont essayé de convaincre les Ioniens de trahir leurs alliés Perses en coupant la retraite de ces derniers sur le Danube faite de ponts de bateaux reliés, ce qui échoua. Au lieu de "la terre et l'eau" réclamées par Darius les Scythes envoyèrent un oiseau, un rat, une grenouille et cinq flèches, invitation à senfuir et signe d'un sort funeste. Enfin les Scythes ont fait semblant d'accepter une bataille rangée, normalement suicidaire pour les Scythes, mais quand les deux camps se trouvèrent face à face, les Scythes se sont mis à la chasse au lièvre à cheval dans la steppe devant les Perses. Darius impuissant et dégoûté avec son immense armée de fantassins assoiffés ordonna la retraite. Les Perses purent retraverser le Danube sur les ponts gardés par les Ioniens. Cette campagne qui dura 60 jours est fort probablement exagérée sur de nombreux points par la légende dans le récit d'Hérodote, Strabon en fait un récit plus modéré. Toujours est-il qu'à la suite de ces événements les Scythes ont gagné durablement une réputation d'invincibilité auprès des Grecs.

Pour se venger des Perses, toujours selon Hérodote, les Scythes d'Europe se seraient alliés à Sparte, le roi de Sparte Cléomène serait même devenu fou à force de boire "à la scythe" (vin non coupé d'eau) lors des nombreuses rencontres diplomatiques festives avec les rois Scythes, mais cette alliance fut semble t-il sans suite militaire effective. Les Scythes prirent cependant aux dépens des Perses la "Chérsonèse de Thrace" au sud du Danube selon Hérodote.

Durant les guerres médiques

Le scythe Arsace Ier fonde l'empire Parthe[modifier | modifier le code]

Arsace Ier est le chef des Parni, une tribu scythe de la confédération des Dahéens qui vivait approximativement entre la mer Caspienne et la mer d'Aral15, quand cette tribu fait la conquête de la province perse de Parthie qui était alors en rébellion contre l'empire gréco-perse des Séleucides. Il y fonde la dynastie des Arsacides. Un de ses successeurs, Mithridate Ier, fait la conquête d'une grande partie de l'empire des Séleucides au iie siècle av. J.-C. et fonde ainsi le puissant empire Parthe qui prend la place de l'ancien empire Perse. Sous les Arsacides l'utilisation plus généralisée des techniques militaires propres aux Scythes, tel que l'importance première accordée à la cavalerie lourdearistocratique, les cataphractaires, les archers montés et le célèbre tir parthe, feront la puissance de cet empire et sa résistance face aux Romains.

En Asie centrale et orientale[modifier | modifier le code]

L'histoire des Scythes d'Asie centrale et orientale est beaucoup plus mal connue, de même leur extension maximale vers l'est et le nord fait débat. Les Scythes commerçaient sans doute directement avec les Chinois, ou par lintermédiaire des Tokhariens, un autre peuple indo-européen établi plus à l'est encore. Mais il est certain qu'ils ont joué un rôle important dans l'établissement du commerce transcontinental, notamment la Route de la Soie qui se développa surtout à l'époque où les Scythes régnaient sur la plus grande partie de l'Asie centrale, et qui sera un atout majeur de l'empire Parthe.

Un peuple scythe a fondé au iie siècle av. J.-C. le royaume de Khotan, au sud-ouest du bassin du Tarim, passage obligé de la Route de la Soie où étaient établis également les Tokhariens. Il a laissé de nombreux documents écrits bouddhiques, les seuls qui permettent de bien connaître une langue scythe. Ces documents ne remontent pas plus loin que le viie siècle de l'ère chrétienne, mais le vocabulaire des Tokhariens, leurs voisins indo-européens orientaux, comprend des mots qui ont dû être empruntés aux Khotanais depuis le début de l'ère chrétienne. En vérité, tout l'ouest du bassin du Tarim était scythe, en particulier l'oasis de Kashgar. L'archéologie indique que les Scythes étaient présents dans cette région depuis le début du Ier millénaire av. J.-C.. Ces Scythes étaient appelés Sakaraukai par les Grecs et Sai-wang par les Chinois. Il y a une étonnante correspondance, puisque wang signifie « roi » et que raukais'interprète par le khotanais rūkya-, prononcé *raukya- à un stade antérieur, qui signifie « commandant, chef ». Le terme Sai, prononcé *Sek durant l'Antiquité, est la désignation chinoise des Scythes. Ainsi, ces gens étaient les « Saces-Rois ». Ils évoquent les « Scythes royaux » dont parle Hérodote. L'art et la culture scythe semble avoir eu une influence, directe ou indirecte, sur les cultures dExtrême Orient.

Un autre peuple scythe de l'actuel Ouzbékistan, les Sogdiens, fondent plusieurs cités dont Samarcande, toujours sur la Route de la Soie, vers le ive siècle av. J.-C. et se sédentarisent, ils connurent un apogée culturel et commercial très important à la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge, en dominant le commerce d'Asie centrale et sur la Route de la Soie, ils ont exercé une importante influence culturelle dans la Chine des Tang16.

Au iie siècle av. J.-C., des Yuezhi, un peuple tokharien originaire de la province actuellement chinoise du Gansu, sont contraints d'émigrer vers l'ouest chassés par les Xiongnu de Mongolie. Les Yuezhi poussent devant eux des tribus scythes, qui arrivent enBactriane, au nord de l'Afghanistan. Les Yuezhi les y ayant rejoints, ils doivent se déplacer plus au sud, au Cachemire puis au sud de l'Afghanistan, où ils donneront leur nom à la province du Séistan ou Sistan : ce nom était autrefois prononcé *Sakastan « Pays des Sakas ». De là, ces scythes se dirigent vers la plaine de l'Indus et y fondent des royaumes.

Les Indo-Scythes[modifier | modifier le code]

Les Scythes descendus depuis l'Asie centrale, poussés par les Yuezhi, fondent donc un royaume au Sakastan au iie siècle av. J.-C.. Puis au ier siècle av. J.-C. le roi scythe Mauès, agrandit leur royaume dans une grande partie du Nord de l'Inde: sur la totalité du bassin de l'Indus et l'Ouest de la plaine du Gange, en remplaçant en grande partie les Indo-grecsqui y étaient précédemment établis dans les suites indirects des conquêtes d'Alexandre le Grand. Les rois indo-scythes conservent en grande partie leur culture scythe avec des apports helléniques (gréco-bactriens et indo-grecs). Ils ont laissé du vocabulaire qui s'interprète principalement grâce au khotanais. Par exemple, le terme maja « ravissant » correspond au khotanais māja « ravissant ». Le nom de Maues s'explique sans doute par le khotanais mauya ou muyi, qui signifie « tigre ». Les Indo-Scythes dureront le temps d'une dynastie, et seront ensuite supplantés par les Indo-Parthes ainsi que les Kouchans, une tribu des Tokhariens Yuezhi qui y fonderont un empire.

Les Scythes émigrèrent alors vers le Gujarât et le Mâlwâ. Ces Scythes d'Inde, indianisés et hellénisés, subsistèrent en principautés jusqu'au ive siècle apr. J.-C. : principalement les Satrapes occidentaux, mais aussi dans la plaine du Gange. Une dynastie installée à Ujjain régna sur une partie du Râjasthân jusque dans les années 380. On doit à l'un de ses plus célèbres rois, Rudradâman, mort en 150, la plus ancienne inscription dans la forme classique du sanskrit, trouvée à Gimar. Les dernières principautés scythes d'Inde furent détruites par la dynastie Gupta sous Chandragupta II(376-415).

La culture scythe[modifier | modifier le code]

Mode de vie[modifier | modifier le code]

Les Scythes étaient surtout des éleveurs nomades, mais aussi semi-nomades ou des agriculteurs sédentaires, selon les conditions locales et les opportunités.

Nomadisme[modifier | modifier le code]

Le nomadisme scythe était "territorial" et n'a pas de rapport avec un nomadisme errant ou sous-développé, c'est-à-dire que c'est le fruit d'un long développement de techniques complexes et très rodées, après avoir longtemps expérimenté l'agriculture et l'élevage sédentaire qui a peu à peu évolué vers le nomadisme, notamment grâce à l'essor de la cavalerie montée, pour mieux tirer parti des ressources du territoire très particulier qu'est la steppe, cet océan d'herbe qui demandait à être conquis par des techniques novatrices, aboutissant à une véritable civilisation du cheval et de la steppe très sophistiquée. Les tribus scythes connaissaient parfaitement, possédaient et défendaient chacune leur propre territoire qu'elles parcouraient. Le nomadisme errant n'a existé que lorsqu'une tribu perdait le territoire de ses ancêtres et devait alors en rechercher un autre17.

Dans les grandes steppes et prairies eurasiennes, le nomadisme consistait en une transhumance des troupeaux afin de suivre les zones de pâturage abondant en fonction des saisons selon un cycle régulier. Les distances parcourues surtout nord-sud pouvaient être de 400 km à 1 500 km. Ainsi les prairies etsteppes boisées plus septentrionales au climat plus frais et humide étaient pâturées en été lorsqu'elles n'étaient pas couvertes de neige, tandis que les steppes plus maigres et surtout les vallées alluviales marécageuses des régions plus méridionales au climat plus aride étaient pâturées en hiver et au printemps. Dans les régions plus montagneuses les déplacements, plus courts, se faisaient entre pâturages d'été en altitude et pâturages d'hiver dans la plaine, la topographie et les climats locaux étant très variés en Asie centrale, différents types de transhumance existaient. Dans le même temps, grâce à une métallurgie très sophistiquée les Scythes ont pu développer des techniques d'attelage et de harnachement des chevaux de plus en plus élaborées et devenant un des supports les plus importants de l'art scythe18. Le bétail était varié, il était essentiellement constitué de bovins ou de moutons suivant les zones, mais l'animal le plus précieux était le cheval (qui était à la fois objet de légendes, monture du cavalier, animal de trait indispensable au nomadisme, fournisseur de lait de jument ainsi qu'un animal de guerre).

Le lait et surtout ses produits dérivés était l'aliment de base des nomades, plus encore que la viande dont la productivité était moindre en comparaison mais celle-ci était aussi un des aliments les plus importants. Le lait de jument fermenté était le plus apprécié et était bu dans des rhytons en corne de vache décorée pour les plus modestes, en bronze, ou en or massif ornée d'une tête d'animal (mouflon, félin, bouquetin) pour les nobles. De plus le territoire parcouru par les Scythes étant riche en cours d'eau, marais, lacs et mers intérieures poissonneuses, le poisson était donc aussi une ressource non négligeable. De nombreux animaux étaient également chassés (une grande faune sauvage existait encore à cette époque dans les steppes) mais cela constituait plus une activité de prestige qu'une ressource importante comparé à l'élevage. A cela s'ajoutait les produits végétaux et les céréales localement cultivés et échangés. Selon Hérodote les Scythes d'Europe étaient également de grands buveurs de vin, qu'ils buvaient "à la scythe" c'est-à-dire pur et non coupé d'eau contrairement aux grecs.

Les nomades vivaient principalement dans de grands chariots à quatre roues à rayons, couverts d'une tonnelle en feutre, ils étaient souvent tirés par des bufs, plus endurants que les chevaux à l'époque pour le trait. Daprès les sources grecques, lors des déplacements les femmes et les enfants conduisaient les chariots tandis que les hommes étaient à cheval pour conduire les troupeaux et mener la garde. Les chariots des personnes de haut rang pouvaient être richement meublés à l'intérieur et confortablement aménagés à l'aide de tapis peut être importés de Perse (les plus anciens connus proviennent des kourganes scythes), des étoffes de feutre aux couleurs vives, et du mobilier à base de bois, d'os, de métaux, de dorures, de fourrure et de cuir travaillé et décoré. Les kourganes gelés de l'Altaï ont permis d'avoir un rare aperçu sur le confort et le luxe que pouvait atteindre ce type d'habitat. Les nobles et les rois pouvaient posséder plusieurs dizaines de chariots conduits par des serviteurs, constituant des sortes de palais roulants, et de nombreux chevaux aux harnachements riches et pompeux, il était fréquent que la tête des chevaux soit surmontée de longues cornes de bouquetin ou de bois de cerf ou d'élan, leur donnant un air d'animaux fantastiques. Toutes ces richesses étaient enterrées dans les kourganes avec leurs propriétaires défunts pour être emportées dans l'au-delà. Des tentes (ancêtres des yourtes) aménagées en camps temporaires sont aussi mentionnées mais le peu de vestige ne permet pas d'en comprendre l'aspect exact.

Agriculture, sédentarité, urbanisation[modifier | modifier le code]

Le nomadisme généralisé concernait surtout la steppe herbeuse et les régions montagneuses d'Asie centrale, mais il existait aussi divers modes de vie mixtes, semi-nomades ou semi-sédentaires agricoles dans laquelle seule une partie de la population se déplaçait pour la transhumance.

Dans la zone plus favorable de la steppe boisée européenne, des franges plus septentrionales, une agriculture était pratiquée par des groupes sédentarisés dans de nombreux villages bien organisés, cultivant blé, orge, millet, lentilles, pois, oignons et ail sur les riches terres noires. De nombreux fruitiers étaient également plantés (pruniers, pommiers, cerisiers), des animaux plus sédentaires y étaient élevés comme les porcs et les volailles (oies, canards, poules), les bovins y étaient plus prépondérants que les chevaux, signe de sédentarité. On y a retrouvé des faucilles, des meules de pierre, des silos, des grands fours complexes de séchage de grain et de fruits, qui caractérisent une économie agricole sédentaire. Un partie de la production de ces régions, notamment des céréales, était exportée par les fleuves vers les Scythes nomades de la steppe herbeuse (qui probablement dominaient les tribus sédentaires), mais aussi vers les cités grecques de la mer Noire puis exportée en Méditerranée, en échange de vin et de céramiques grecs importés en grande quantité en Scythie, ce commerce a fait la richesse des cités grecques de la mer Noire et des Scythes nomades d'Ukraine. Une agriculture sédentaire scythe était également développée en Crimée avec des apports grecs19.

Sous l'influence de la civilisation hellénique, mais aussi sous l'influence de cultures sédentaires plus anciennes, les Scythes d'Europe ont été assez prompts à se sédentariser partiellement, y compris dans certaines zones de la steppe herbeuse, des établissements urbains importants se développèrent alors dès leviie siècle av. J.-C. et se multiplièrent au ive siècle et iiie siècle av. J.-C., ils sont fréquemment associés à des exploitations minières et à l'activité métallurgique, d'autres fois ils semblent être des "capitales" de tribus scythes (à l'image des oppidums gaulois). Ces villes sont fortifiées et généralement construites en des lieux stratégiques, notamment aux confluences des grands cours d'eau, elles comportent généralement une "acropole" légèrement surélevée et fortifiée. La ville la plus importante connue dans la steppe boisée est de loin Bil's'ké Horodychtché près de Kiev au bord du Dniepr, construite aux viie siècle et vie siècleav. J.-C., elle couvrait 4 000 hectares, avec une enceinte en bois (soutenant un terre plein en terre) de 33 km de long qui devait atteindre 9 mètre de haut et doublé de fossés de 5 mètres de profond, elle était entourée de trois forts importants, la population urbaine permanente est estimée à 40 000 ou 50 000 habitants. Hérodote parle aussi d'une mystérieuse grande ville appelée Gélônos chez les Boudines dans une région de forêts et de marais au Nord des Sauromates au bord d'un grand et profond lac, on y chassait la loutre et le castor, non localisée par les historiographes (parmi les nombreuses villes connues archéologiquement), elle est décrite fortifiée et construite entièrement en bois, les maisons comme les temples, mais avec des formes grecques, la population y vivait à la grecque, shabillait comme des grecs et rendait un culte à Dionysos, la ville aurait été fondée par les Gelons (semi-légendaires) qui sont d'origine grecque et qui se sont mélangés aux Boudines, leur langue était composé de scythe et de grec, et selon Hérodote ce serait une population d'agriculteurs20.

Artisanat[modifier | modifier le code]

La métallurgie était très développée chez les nomades scythes qui travaillaient tous les métaux connus de lépoque et exploitaient des gisements, pour la fabrication d'armes, d'objets usuels comme les attelages et harnachements, mais aussi d'objets d'art. L'artisanat pouvait être pratiqué dans des camps saisonniers. Les nomades travaillaient aussi tous les produits dérivés de leurs cheptels : cuir, laine, os, corne, à des fins autant utilitaires (tentes, courroies, vêtements, outillage...) que décoratives et pour le commerce, ils excellaient notamment dans le travail du cuir et de la fourrure. La céramique scythe quant à elle est assez grossière et a beaucoup régressée comparé aux cultures proto-scythes plus anciennes, et les Scythes d'Europe préféraient importer de la céramique grecque trouvée en quantité dans certaines tombes. L'ébénisterie semble avoir été développée chez les Scythes et des meubles démontables en bois sophistiqués à motifs animaliers sculptés typiquement scythes furent découverts dans les kourganes gelés de l'Altaï, souvent incrustés d'or.

Commerce[modifier | modifier le code]

Le commerce est un élément très important des cultures scythes qui commerçaient avec tous les peuples qui les entouraient et entre eux. Les grecs furent les principaux partenaires commerciaux en Scythie européenne, en Asie centrale ce fut les Perses et les Chinois notamment avec le développement de la Route de la Soie.

Une grande culture guerrière[modifier | modifier le code]

Selon Hérodote, les Scythes étaient des guerriers qui espéraient être tués au combat. Mourir de vieillesse était pour eux une honte, ce qui explique qu'un roi comme Atéas ait guerroyé jusqu'à 90 ans et soit mort au combat contre les Macédoniens. Ce comportement se confirme encore chez les Sarmates et lesAlains.

En tant qu'éleveurs nomades dans les grandes steppes eurasiennes, les Scythes étaient les grands maitres de la cavalerie dans l'Antiquité. On attribue aux Scythes les principaux développements de la cavalerie montée. D'abord maitres de la cavalerie légère les Scythes sélectionneront des races de chevaux plus fortes, qui leur permettront de développer la cavalerie lourde aristocratique et les premiers cataphractaires entièrement en armure, déjà engagés par lesAchéménides ils constituent plus tard la force de l'empire Parthe. Dans le même temps, les Scythes exploitent leur mode de vie nomade pour utiliser massivement le char de combat, face auquel les civilisations sédentaires sont démunies18.

Au gré des alliances opportunistes les cavaliers scythes ont souvent servi de mercenaires dans les armées des empires pour lesquels ils constituaient un atout majeur, en particulier avec l'armée perse, plus sporadiquement avec les Grecs, et plus tard également avec les Romains (Sarmates, Alains), mais aussi déjà avec les Assyriens et peut être aussi les Chinois.

L'arme principale des Scythes était l'arc et les archers montés à cheval étaient la grande spécialité scythe. Les Scythes, ou du moins leurs ancêtres directs (Sintashta, Andronovo) sont les inventeurs de l'arc composite, c'est-à-dire formé de plusieurs matériaux différents, ce qui lui donnait une souplesse et une résistance supérieures à celles des arcs simples en bois, privilégiant une grande puissance de tir. L'arc scythe avait un profil très reconnaissable, il était d'une taille modérée, à double courbure prononcée et des extrémités recourbées. Ils utilisaient également la lance et l'épée, les épées étaient de deux types, une longue et surtout une courte du typeakinakès (akināka- en sogdien).

La religion scythe[modifier | modifier le code]

Les Scythes sont d'origine indo-européenne, leur religion complexe et polythéiste entretient donc de nombreuses similitudes avec les religions grecque, thrace, celte, germanique, iranienne (perse) et hindoue.

Les récents travaux montrent que les Scythes baignaient dans une atmosphère religieuse. Pourtant, ils n'avaient pas de classe de prêtres, contrairement à leurs cousins indo-européens. Hérodote (IV, 67) mentionne des devins qui manipulaient des faisceaux de baguettes de saule et d'autres, les Enarées « hommes-femmes » (d'un composé iranien *a-narya « non-mâle »), qui se servaient de morceaux d'écorce de tilleul. Ces personnages n'avaient rien de sacré. Quand un roi tombait malade, ils pensaient généralement que quelqu'un avait juré un faux serment sur le feu royal.

Ce que les Scythes avaient de plus sacré était sûrement leurs sépultures: symbolisant la pérennité des ancêtres dans le paysage, ils les construisaient aussi loin que possible de leurs ennemis et étaient prêts à mourir pour les défendre.

Les dieux scythes[modifier | modifier le code]

Hérodote donne une liste de divinités scythes avec leurs équivalents grecs. Pour certaines d'entre elles, il précise leur nom scythe, mais prononcé à la manière grecque :

- Tabiti, déesse équivalente à Hestia, la déesse grecque du feu et du foyer ;

- Papaios, dieu équivalent à Zeus ;

- Apia, la Terre, épouse de Papaios ;

- Thagimasadas, dieu équivalent à Poséidon ;

- Oitosuros, dieu équivalent à Apollon ;

- Argimpasa, déesse considérée comme « Aphrodite céleste » ;

- un dieu équivalent à Héraclès et un dieu équivalent à Arès, le dieu de la guerre des Grecs.

L'Héraclès scythique devait être très proche de son homologue grec, puisque les Grecs de la mer Noire ont mélangé leurs mythes : ils lui ont attribué le dixième travail de leur propre héros, celui où il vole les bufs de Géryon (lesquels se transforment en juments dans la suite de leur récit).

L'identification de ces dieux est problématique, mais ce travail a bénéficié de l'avancée des études indo-européennes. Les Indo-européens mettaient le dieu du feu en tête de leur panthéon, ce qui est le cas ici. Tabiti correspond à une ancienne déesse indienne[réf. nécessaire] dont le nom est lié au sanskrit tapati« brûler ». Georges Dumézil a retrouvé ses traces dans les légendes des Ossètes, peuple iranien du Caucase. Il a également reconnu en l'Arès scythique un héros ossète, Batraz. Ces deux personnages s'identifient notamment tous les deux à une épée.

Dans le nom d'Apia, les spécialistes s'accordent à reconnaître l'iranien āp- « eau ». Selon Hérodote, c'est la Terre, mais l'analyse de la mythologie indo-européenne montre que la Terre était représentée sous la forme d'une montagne « sécrétant » une rivière, c'est-à-dire d'une montagne-source. Les Indo-Iraniens ont accentué son aspect humide. Dans les textes grecs, le dieu iranien Mithra est identifié à Apollon, ce qui permet de considérer qu'Oitosuros est Mithra. Ce nom devait être un composé Oito-suros dont le deuxième membre provenait du vieil iranien sūra- « fort ». Dans l'Avesta, ce qualificatif est attribué à Mithra. Quant au terme oito, selon l'analyse de François Cornillot, il était la graphie grecque de *witāw, de *hwatāwah « souverain ». Ainsi, les Scythes surnommaient Mithra le « Souverain Fort ».

Ce même auteur a proposé une autre lecture du nom des Sakā haumavargā (une confédération de Saces nommée ainsi par les Perses) : il fait dériver son deuxième membre de hauma warāgan, où le terme warāgan signifie « vainqueur de *Wāra » et aboutit à l'ossète Wrgon. De la sorte, les Sakā haumavargāsont les « Saces adeptes du culte du Haoma vainqueur de *Wāra ». Pour comprendre la signification de cet ethnonyme, le Haoma est une plante divinisée et son ennemi *Wāra, appelé Vritra dans les textes indiens, est un démon qui cherche à faire disparaître le soleil et à obstruer la rivière qui descend de la montagne-source. Comme *Wāra représente la mort, la victoire du Haoma (plante d'immortalité) est celle de la vie sur la mort.

Les Sogdiens, fondateurs de la cité de Samarcande, étaient d'anciens Sakā haumavargā, car le nom de cette cité pourrait s'expliquer[réf. nécessaire] commeSaka-Haumawarga-kantha « ville des Saces Haumawarga » → *Sai-Maragkanda → *Sā-maragkanda (la transformation de saka en sai est un phénomène attesté ailleurs).

Enfin, le hauma-wāragan est aussi connu sous le nom de xwarnah (ou khvarnah). C'est une entité multiforme, lumineuse, assimilée à un feu mais qui séjourne sous les eaux. Selon un texte iranien, le Bundahishn, il est gardé par la déesse Aredvi Sūrā Anāhitā. Celle-ci est donc la xwarnah-pāthrā, « [déesse] assurant la garde du hauma-wāragan » (ou th se prononce comme « thank you » en anglais). En inversant les termes hauma et wāragan, puis par transformations successives, on obtient : wārag[an]-hauma-pāthrā → *wārgumpāsā → * argempāsā. On reconnaît le nom de la déesse Argimpasa.

L'art scythe[modifier | modifier le code]

L'art animalier[modifier | modifier le code]

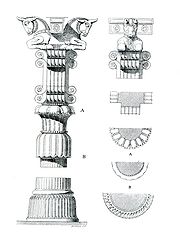

Les Scythes sont connus pour leur art animalier. Il s'agit d'un trait de culture original : les hommes d'Andronovo ne décoraient leurs céramiques qu'avec des motifs géométriques abstraits. Les Scythes qui leur ont succédé couvraient leurs objets de représentations de cerfs stylisés à très longs bois en "galop volant", de bouquetins, de félins enroulés ou de rapaces, dans un stylisme très particulier et des conventions de représentation constantes depuis l'Ukraine jusqu'à la Mongolie sur plusieurs siècles. Le loup était présent surtout en Sibérie méridionale. Le cerf semble être un animal important et symbolique de cette culture. Il y a aussi le griffon, commun à tous les Iraniens, et des animaux imaginaires et composites. Il y a des représentations très réalistes de combats d'animaux. On ignore ce que tout ces symboles animaliers signifiaient mais il semble certain qu'ils revoient à des idées mythologiques complexes. Les momies scythes de l'Altaï qui ont une peau bien conservée ont de nombreux tatouages virtuoses de motifs animaliers complexes, ce sont les plus anciens tatouages parvenus jusqu'à nos jours avec ceux des momies du Tarim. Les représentations humaines sont aussi importantes, le guerrier scythe et les chevaux sont très souvent représentés ainsi que des scènes pastorales, mais essentiellement en Ukraine par suite de linfluence hellénique. L'art scythe présente d'évidents liens de parenté avec l'art grec, l'art perse et l'art thrace, ainsi que l'art celte, surtout dans les zones où des groupes scythes ont été en contact avec ces cultures, mais cela s'est greffé sur un fond d'art scythe constant et plus ancien que ces influences.

Lorfèvrerie scythe[modifier | modifier le code]

Les Scythes étaient des métallurgistes réputés, ils fabriquaient beaucoup d'objets légers de bronze et d'argent, en particulier des plaques ornementales ajourées représentants des scènes animalières en mouvement, ces plaques étaient cousues sur les vêtements et accessoires des personnes et des chevaux qui pouvaient être très richement ornés.

Mais l'art majeur et le plus connu des Scythes était l'orfèvrerie, les scythes sont considérés comme parmi les meilleurs orfèvres de l'antiquité. De nombreuses tombes (kourganes), richement meublées21, dans toute l'aire de répartition des Scythes ont livré de très grandes quantités d'objets en or, jusqu'à plusieurs milliers d'objets d'or massifs pour les tombes princières, particulièrement remarquables par la finesse de leur travail, la diversité des techniques utilisées, le réalisme des représentations, l'équilibre des proportions et un grand sens de la représentation du mouvement. Le style de lorfèvrerie scythique montre quelques liens évidents de parenté avec l'art celte, grec, thrace, perse et même assyrien, mais possède aussi son style propre22,5. De nombreux objets en or étaient des ornements qui étaient cousus sur les vêtements d'apparat et les accessoires des hommes et des chevaux. En Scythie européenne, au nord de la mer Noire, l'art scythe a fusionné avec l'art grec, donnant naissance à une riche orfèvrerie gréco-scythe.

Influences scythes sur l'Asie orientale[modifier | modifier le code]

Une influence artistique antique provenant de l'Asie centrale nomade est identifiable en Chine à partir du viiie siècle av. J.-C., à la suite de contacts avec les Scythes frontaliers de l'ouest et du nord-ouest de la Chine antique23.

Après leur expulsion du Tarim par les Yuezhi au iie siècle av. J.-C., certains Scythes pourraient aussi avoir migré vers le Yunnan en Chine du sud où leurs talents de métallurgistes auraient été mis à profit. Des guerriers scythes pourraient également avoir servi comme mercenaires pour les différents royaumes de la Chine ancienne. Les objets d'art anciens du royaume de Dian dans le Yunnan ont révélé des scènes de chasse de cavaliers europoïdes et des représentations animalières dans un style typique des Scythes d'Asie centrale24.

Des influences scythes ont également été identifiées en Corée et au Japon. Divers artefacts coréens, comme les couronnes royales en or du royaume de Silla, sont peut être de conception scythe. Des couronnes similaires, apportées par des contacts avec le continent, peuvent également être trouvées durant lapériode Kofun au Japon. Via les steppes d'Asie du nord-est des groupes scythes auraient facilement pu atteindre la Corée où le savoir-faire des orfèvres aurait pu être mis à profit, les coréens adoptent également à cette époque le principe des kourganes pour les inhumations nobles25,26.

Les stèles anthropomorphes et les pierres à cerf[modifier | modifier le code]

Une manifestation archaïque de l'art animalier des Scythes se trouve sur les « pierres à cerfs ». Elles ont une répartition très orientale : on les trouve à l'est du lac Baïkal et surtout en Mongolie. Plus à l'ouest, dans la Touva, elles sont placées près des sépultures, parfois au sommet des kourganes, le kourgane d'Arjan contient un fragment de pierre à cerfs. Il y en a aussi, mais en faible nombre, au Kazakhstan, jusqu'au sud de l'Oural. La plupart sont considérées comme très précoces et datant de la culture proto-scythe de Karassouk. Sur les pierres sibériennes ou mongoles des animaux très stylisés sont gravés, surtout des cerfs en "galop volant" selon un prototype qui sera omniprésent dans l'art scythe durant des siècles sur tout le territoire des peuples scythes, on trouve aussi des représentations de bouquetins, de sangliers, de chevaux ou de félins.

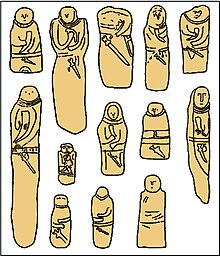

Les stèles anthropomorphes, plus nombreuses, sont des pierres dressées représentant de manière très schématique un homme en armes, elles marquent l'emplacement des tombes et sont elles aussi parfois placées au sommet de certains kourganes. On reconnaît un collier de perles et une ceinture où sont accrochés des objets (poignard, pic, arc, hache de combat, couteau et pierre à aiguiser). En Mongolie orientale, dans l'Altaï et la Touva, ces pierres apparaissent dès le ixe ou le viiie siècle av. J.-C., mais les stèles anthropomorphes ont des origines bien plus anciennes, selon un prototype presque inchangé, dans les steppes du nord de la mer Noire où elles étaient dressées dés les premières cultures indo-européennes de l'âge du bronze ancien et s'étaient déjà répandues en Europe occidentale et en Asie avec les invasions indo-européennes.

Les Scythes dans la mythologie[modifier | modifier le code]

Le mythe greco-romain de Scythès[modifier | modifier le code]

Lorsque le héros Héraclès se fut accouplé avec le monstre Échidna, cette dernière mit au monde trois garçons. Puis vint le moment pour Héraclès de continuer sa route. Mais le jour du départ, Échidna demanda à son amant ce quelle devrait faire de leurs enfants, une fois parvenus à lâge dhomme. Héraclès prit lun de ses deux arcs et son baudrier quil donna à Échidna. Il ajouta que celui des trois qui parviendrait à positionner le baudrier et à bander larc comme lui-même le faisait, deviendrait le roi du pays. Les deux autres frères devraient alors sexiler. Arrivés à l'âge d'homme, Échidna rassembla ses trois enfants, Agathyrsos, Gélonos et Scythès. Le test pouvait alors commencer. Seul Scythès parvint à réussir les deux épreuves. Comme lavait exigé Héraclès, Échidna donna le pouvoir suprême au vainqueur, tandis que ses deux autres enfants sexilèrent. À ce moment, Scythès donna son nom à cette région et à son peuple.

Vision gréco-romaines[modifier | modifier le code]

Pour les Grecs et les Romains, le monde dans lequel évoluent les tribus scythes est marqué par le froid et la neige : Homère parle d'une terre froide, Hérodote du ciel neigeux; Ovide d'un monde de glaces éternelles et de mer gelée.

Ce contact avec le climat continental déstabilise les auteurs méditerranéens, peu habitués aux vents27. Lucien signale que les invocations des Scythes se font souvent « par le fer et par le vent »12.

Les Amazones[modifier | modifier le code]

Les Amazones sont un peuple semi-mythique uniquement constitué de femmes guerrières, elles peuplaient les steppes du nord de la mer Noire et l'Asie centrale. Leurs attributs sont typiques des peuples scythiques: cheval monté, lance, hache, et surtout arc et flèches, elles vont même jusqu'à se couper le sein droit pour faciliter le tir à l'arc.

Or si les Amazones proprement dit n'ont probablement pas existé, le fait que les femmes scythes et sarmates, appartenant à un peuple de cavaliers nomades aux murs différentes des sédentaires puissent chevaucher comme les hommes, et même de guerroyer quand la tribu était en danger, a pu frapper l'imaginaire des grecs. Des fouilles archéologiques à la frontière entre la Russie et le Kazakhstan ont permis de mettre au jour des tombes de femmes guerrières, enterrées avec leurs armes entre 600 et 200 av. J.-C., probablement cavalières comme le révèle l'analyse ostéologique. L'une des tombes était richement garnie de nombreux objets et bijoux féminins et également de 100 pointes de flèches. Une enquête approfondie menée dans la même région a démontré l'existence d'une tradition vivace de la femme archer et cavalière émérite, leur arc est identique à celui qui est représenté sur des céramiques antiques28.

Dans l'Avesta[modifier | modifier le code]

Selon les Yasht, la partie mythologique de l'Avesta, le texte sacré du zoroastrisme, un héros nommé Thraetaona (le Fereydoun du Shâh Nâmâ de Ferdowsi) partagea son royaume entre ses trois fils, Iradj, Salm et Tour. Iradj reçut la Perse, Salm la partie occidentale de son royaume et Tour la partie orientale. LeYasht XVII (prière à la déesse Ashi, 55-56) parle des « Tours aux chevaux rapides ». Selon les écrivains de l'Antiquité et du Moyen Âge, le Touran s'étendait dans les steppes du nord de la Perse et du Turkestan occidental (domaine des Sogdiens). Ceci permet de les identifier aux Scythes. Le roi Fraransyan du Touran agressa les Perses mais fut vaincu. Cette lutte est relatée dans le Yasht XIX. Si Thraetaona est purement mythique, il n'y a pas de raison de douter de la confrontation entre les Perses et les nomades touraniens. Après l'arrivée des tribus turques au Turkestan, les Touraniens (et par conséquent les Scythes) furent considérés à tort comme Turcs.

Le nom de Tour vient d'un terme indo-iranien, tura, qui signifie « puissant ». D'après les travaux de François Cornillot, spécialiste du Rig-Veda et de l'Avesta, on le retrouve dans le nom de Targitaos, l'ancêtre des Scythes selon une légende racontée par Hérodote, avec une transformation du u et un a propre aux Scythes septentrionaux : ce nom était auparavant prononcé *Tar-γwitaw, titre provenant lui-même de *Tur-hwatawah « Souverain Puissant ». Hérodote (IV, 5-6) rapporte que Targitaos eut trois fils, Lipoxaïs, Arpoxaïs et Coloxaïs. Sous leur règne, trois objets en or tombèrent du ciel, une charrue et un joug, une hache-sagaris et une coupe. Les deux premiers frères voulurent prendre ces objets, mais ils s'enflammèrent. Ils revinrent à Coloxaïs, qui eut alors le titre de roi. Ces trois objets représentent les trois fonctions reconnues par Georges Dumézil chez tous les peuples indo-européens : la fonction cléricale (le bol), la fonction guerrière (la hache) et la fonction de production (la charrue et le joug). Étant rentré en possession de ces trois objets, Coloxaïs acquit un caractère trifonctionnel, comme tous les rois indo-européens. Par ailleurs, les linguistes considèrent unanimement que le suffixe -xaïs reproduit le nom iranien du roi, qui était xshaya- en avestique.

Le souvenir des Scythes à l'époque moderne[modifier | modifier le code]

Plusieurs groupes ethniques se sont plus ou moins réclamés d'une ascendance scythe, moyen d'établir une connexion prestigieuse entre identité nationale et Antiquité classique. Les traditions des peuples turcophones kazakhs et iakoutes (dont l'endonyme est Sakha), ainsi que celles desPachtounes d'Afghanistan les connectent également aux Scythes. Plusieurs légendes pictes,gaéliques, hongroises, serbes et croates (entre autres) mentionnent également des origines scythes. La déclaration d'Arbroath de 1320 revendique la Scythie comme ancienne patrie desÉcossais.

Les Scythes sont également intégrés dans des récits post-médiévaux sur l'origine supposée desCeltes. L'historien britannique Sharon Turner les décrit, dans son Histoire des Anglo-Saxons, comme ayant investi l'Europe autour du vie siècle av. J.-C. et, se basant sur plusieurs sources anciennes, ils les identifie aux ancêtres des Anglo-Saxons. De même William Jones les rapproche des populations européennes29.

À la fin du XVIIe et le début du xviiie siècle se répandit l'intuition que la plupart des langues européennes et la langue persane, qui sont très proches entre elles (faisant partie d'une même famille de langues que l'on appelait pas encore les langues indo-européennes) ont une origine commune que l'on se figure alors chez les anciens peuples cavaliers des steppes de la mer Noire, identifiés aux Scythes dont parle Hérodote, du fait entre autres de l'importance du vocabulaire commun propre au cheval qui caractérise ces langues. Cette intuition, la « théorie scythique », notamment défendue par le philosophe et mathématicien Leibnizqui était passionné par la question, est la préfiguration de l'hypothèse kourgane qui est aujourd'hui largement admise par la majorité des archéologues, linguistes et généticiens pour expliquer l'origine des langues et cultures indo-européennes, et selon laquelle c'est la domestication du cheval et l'invention duchar par les peuples des steppes de la fin du néolithique et de l'âge du bronze, ancêtres des Scythes, qui leur ont permit leur vaste expansion en Europe et en Asie30.

« On peut conjecturer que cela vient de l'origine commune de tout ces peuples descendus des Scythes, venus de la mer Noire, qui ont passé le Danube et la Vistule, dont une partie pourrait être allée en Grèce, et l'autre aura rempli la Germanie et les Gaules » (Leibniz, Essais sur l'entendement humain, 1703)

Mais il faudra attendre la fin du xviiie siècle pour que la découverte du sanscrit, lui aussi très proche des langues européennes, lance le début des études indo-européennes.

Aux xviie siècle et xviiie siècle, il est commun de considérer les Russes, les Polonais, les Lituaniens, les Russes blancs comme descendants des Scythes. AInsi, en 1704, Leibniz situe la région d'origine des Scythes dans la Steppe pontique, en faisant les ancêtres des Slaves31. Au cours du xixe siècle, les Scythes sont perçus, dans le contexte de conquête russe de l'Asie centrale, comme les ancêtres communs des populations non turques de la région32.

Souvent, les lettrés polonais de l'époque humaniste ou du siècle des lumières, tel Stanislas Leszczynski, assimilent le qualificatif «scythe » avec l'identité primitive des ancêtres, adoptant spécifiquement le terme « sarmate » pour dénommer leurs compatriotes anciens ou vivants en république chrétienne. LesSarmates étant les successeurs et héritiers des Scythes, à l'époque historique et surtout chrétienne. Mais nous savons désormais, par les études linguistiques, que les Russes et les Polonais sont des Slaves, les Lituaniens sont des Baltes... et non pas des Scythes, appellation conventionnellement utilisée dans la poésie du xviiie siècle : Alexandre Blok l'évoque d'ailleurs de manière sarcastique dans son dernier grand poème Les Scythes (1920). Le romantisme duxixe siècle en Occident exalte les « barbares » scythes de la littérature en ancêtres libres et démocratiques des Indo-Européens blonds, tandis que des écrivains nationalistes romantiques ont reconnu la présence de Scythes dans la formation de l'Empire mède et de l'Aghbanie, précurseur de l'Azerbaïdjanmoderne.

De nos jours, la revendication d'origines scythes joue même un rôle important dans les théories panturque et sarmatiste, en réalité, si les Scythes ont effectivement eu une influence culturelle importante sur les populations turco-mongoles d'Asie centrale qui ont progressivement remplacé les populations scythes au cours du Moyen Âge, l'ascendance scythe dans ces populations est assez faible.

L'ethnie des Jats dans le Penjab du Pakistan et d'Inde, se réclame d'une ascendance Indo-Scythe.

Actuellement, sur le plan uniquement linguistique, les Ossètes dans le Caucase sont les derniers à parler une langue scythique proprement dite, mais il existe aussi quelques villages prés de Samarcande en Ouzbékistan qui parlent encore un dialecte descendant du sogdien.

Notes et références[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

- Le maître grec qualifie même, par analogie de murs et de modes de vie, les Celtes de Scythes de l'ouest.

- Hérodote, Histoire, trans. Robin Waterfield (1998), iv. 108, 109

- Callimachus. Hymn to Delos. 291

- Pline l'Ancien, Naturalis Historia. 6. 88

- Ammianus Marcellinus, Histoire Romaine, livre XXXI. II. 21

Notes[modifier | modifier le code]

- http://global.britannica.com/EBchecked/topic/530361/Scythian [archive]

- L'énigme indo-européenne, p. 34

- L'énigme indo-européenne, p. 260

- http://www.nature.com/nature/journal/v522/n7555/full/nature14507.html [archive]

- http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/equipes-de-recherche/equipe-5-histoire-et-archeologie-du-metal/l-orfevrerie-scythe-du-tumulus-princier-de-arjan-en-siberie-51016.kjsp [archive]

- John V Day, Indo-European origins, Institute for the Study of Man, 2001

- Galien, De temperamentis 2. 5

- Grégoire de Nysse. Contre Eunomios. 2. 12

- http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00439-009-0683-0 [archive]

- I.Lebedynsky, Les Scythes, 2e éd 2011, page 112

- Hérodote, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne [archive]] (IV, 11-12)

- Les Scythes, p. 334

- I.Lebedynsky, Les Scythes, 2e éd 2011, chap IV

- I.Lebedynsky, Les Scythes, 2e éd 2011, (ISBN 978-2-87772-430-2) chap IV

- Katouzian 2009, p. 41 ; Curtis 2007, p. 7 ; Bivar 1983, p. 24-27 ; Brosius 2006,p. 83-84

- E. de la Vaissière, Histoire des marchands sogdiens, Paris, 2004

- I.Lebedynsky, Les Scythes, 2e éd 2011, chapitre VI

- L'énigme indo-européenne, p. 230

- I.Lebedynsky, Les Scythes, 2e éd 2011, p. 151-153

- I.Lebedynsky, Les Scythes, 2e éd 2011, p. 141-146

- L'énigme indo-européenne, p. 42

- unesdoc.unesco.org/images/0007/000748/074829fo.pdf

- Mallory and Mair, The Tarim Mummies: Ancient China and the Mystery of the Earliest Peoples from the West, 2000)

- "Les Saces", Iaroslav Lebedynsky, p.73 ISBN 2-87772-337-2

- Crowns similar to the Scythian ones discovered in Tillia Tepe "appear later, during the 5th and 6th century at the eastern edge of the Asia continent, in the tumulus tombs of the Kingdom of Silla, in South-East Korea. "Afghanistan, les trésors retrouvés", 2006, p282, ISBN 978-2-7118-5218-5

- http://sgkohun.world.coocan.jp/GUNMA/maebasi/kinkan.html [archive]

- Les Scythes, p. 333

- Violaine Sebillotte Cuchet, « Les Amazones ont-elles existé ? », L'Histoire, no 374, avril 2012, p. 70

- Demoule, 2015, p. 23

- I. Lebedynsky, Les Indo-Européens, Faits, débats, solutions, 3e éd,(ISBN 978-2-87772-564-4)

- Demoule, 2015, p. 27

- Demoule, 2015, p. 69

Filmographie[modifier | modifier le code]

- Le sarcophage glacé de Mongolie, film documentaire1 réalisé par Cédric Robion, Arte France, 2013, 53 minutes. Une campagne de fouille de deux modestes tumuli couverts de pierre, étonnamment proches, dans un champ de nombreux tumuli sur les versants d'un pâturage à 2500 mètres d'altitude dans le massif de l'Altaï. Présentation chronologique des découvertes d'objets et des corps de chevaux et des cavaliers inhumés (un homme et un enfant dans la première sépulture, une femme dans l'autre) d'il y a 2300 ans et du mode de vie de ce peuple nomade, dans une partie orientale et extrême de son ère d'influence.

La modélisation propose une irruption du peuple scythe il y a trois mille ans aux confins des steppes ukrainiennes, à partir de la mutation rapide de pauvres cultivateurs en éleveurs nomades, incluant forgerons et guerriers cavaliers, ainsi qu'un rapprochement novateur entre ethnologie et archéologie, le paisible peuple de montagnards kazakh, habitant semi-nomade local actuel, ayant hérité des principaux traits de cette civilisation ancienne. Elle est opposée aux dogmes de l'ancienne école russe orientaliste ou sibérienne.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

-

Jean-Paul Demoule, Mais

où sont passés les Indo-Européens ? : Le mythe d'origine de l'Occident,

Paris, Seuil, coll. « La

bibrairie du xxie siècle », ,

742 p. (ISBN 978-2-02-029691-5)

- Frédéric Guillaume Bergmann, Les Scythes, les ancêtres des peuples germaniques et slaves, (lire en ligne)

- Iaroslav Lebedynsky, Les Scythes. La civilisation nomade des steppes, VIIe-IIIe av. J.-C., Errance, Paris, 2003.

- (en) History of Civilizations of Central Asia, vol. II, The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 250, UNESCO Publishing, Paris, 1996.

- François Cornillot, « L'aube scythique du monde slave», Slovo no 14, 1994, p. 77-259, « Le feu des Scythes et le prince des Slaves », Slovo n° 20/21, 1998,p. 27-127, Paris, Centre d'Études Russes, Eurasiennes et Sibériennes.

-

Colin Renfrew, L'énigme

indo-européenne : Archéologie et langage., Paris, Flammarion, coll. « Champs

Flammarion », 1990 (édition française(ISBN 978-2080813039)

- Tamara Talbot Rice, Les Scythes, coll. Mondes anciens, 1, Paris, Arthaud, 1958, 253p.

-

Véronique Schiltz, Les

Scythes et les nomades de steppes : 8e siècle

avant J-C 1er siècle

après J-C., Paris, Gallimard, coll. « L'Univers

des Formes »,, 742 p. (ISBN 978-2-07-011313-2)

Les Scythes dans la littérature[modifier | modifier le code]

- Le thème de l'amitié scythe est développé par Lucien de Samosate dans Le Scythe, ou le Proxène. Dans Anacharsis, ou les Gymnases, il prend pour personnage le sage scythe Anacharsis.

- Voltaire fait jouer sa tragédie Les Scythes en mars 1767.

- La même année parait LAmitié scythe, ou Histoire secrète de la conjuration de Thèbes. « Sujet grec renfermé dans un petit volume in-12 de près de deux cents pages soporifiques » note Friedrich Melchior Grimm, en mai 1767, dans sa Correspondance littéraire, philosophique et critique, Tome 7, p. 310. Voir aussi le Journal de Trévoux, avril 1767, p. 156. et

- En 1788 l'abbé Barthélémy publie le Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire

- Les trois âges de la Scythie (Chateaubriand, Essais sur les révolutions chapitre XLVI).

- Dans sa fable Le philosophe scythe, Jean de La Fontaine utilise ce personnage comme représentant du stoïcisme (Fables, 1668-1694).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Scythie, une bibliographie introductive- Les bibliographies de la Bibliothèque des Sciences de l'Antiquité

- Notices d'autorité : Bibliothèque nationale de France (données) Bibliothèque du Congrès Bibliothèque nationale de la Diète

_Tuva.JPG/400px-9._Hairpin_with_deer_on_top_burial_mound_Arzhan_(VIII.-VII._B.C.)_Tuva.JPG)

_buriel_mound_Tuekta_(V._B.C.)_Altay.JPG/400px-35._Samruk_(Griffin)_buriel_mound_Tuekta_(V._B.C.)_Altay.JPG)

_Kazakstan.JPG/400px-2._Tigergriffin_Arthor_work_based_on_Scytian-saka_animal_style_burial_mound_Berel,_(V_-_III._B.C.)_Kazakstan.JPG)

[NOT DISPLAYED] +2 de sécurité contre les actions d'agents d'autorité

[NOT DISPLAYED] +2 de sécurité contre les actions d'agents d'autorité [NOT DISPLAYED] +4 de sécurité contre les actions d'agents utilisant la ruse

[NOT DISPLAYED] +4 de sécurité contre les actions d'agents utilisant la ruse [NOT DISPLAYED] +3 de sécurité contre les actions d'agents utilisant le zèle

[NOT DISPLAYED] +3 de sécurité contre les actions d'agents utilisant le zèle Horde : +3 d'emplacements de recrutement des armées dans la province de

départ

Horde : +3 d'emplacements de recrutement des armées dans la province de

départ Maraudeurs : +50% de revenu provenant des pillages et mises à sac

Maraudeurs : +50% de revenu provenant des pillages et mises à sac