Wenzel

II. (Böhmen)

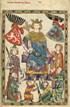

Wenzel

II. von Böhmen als Minnesänger (Codex Manesse,

14. Jh.)

Wenzel II. (tschechisch

Václav, polnisch Wacław) (* 27. September 1271; † 21. Juni 1305 in Prag) war ab 1278 König

von Böhmen und ab 1300 als Wenzel I. König von Polen. Er war der

vorletzte Herrscher aus der Dynastie der Přemysliden.

Als Kind lebte er von 1279 bis 1283

in Gefangenschaft seines Vormunds Otto V. in Brandenburg.

Nach seiner Rückkehr stand der jugendliche König in Prag bis 1288 unter dem

Einfluss des Witigonen Zawisch von Falkenstein. Als regierender

König erwarb er zur böhmischen 1300 die polnische und von 1301 bis 1303 für

seinen Sohn Wenzel III. die ungarische Krone.

Im Gegensatz zu seinem Vater Přemysl Ottokar II. war Wenzel II. kein Eroberer, sondern

vor allem Diplomat. Deshalb galt er der Nachwelt bis in das 20. Jahrhundert als

schwacher Herrscher, der seine Erfolge vor allem dem Geld verdankte und

ansonsten von seinen Ratgebern abhängig war.[1] Als Herrscher über die böhmischen

Silberminen verfügte er über genügend Mittel, um sich in der europäischen

Politik zu behaupten und Böhmen eine langjährige Friedenszeit zu sichern.

Inhaltsverzeichnis

·

1 Geburt

·

5 Tod

Geburt[Bearbeiten]

Wenzel wurde 1271 als lang erwarteter

Thronfolger König Přemysl Ottokars II. auf der Prager Burg geboren. Sein Vater war seit 1253

König von Böhmen und hatte zudem ab 1251 die Macht in den Herzogtümern Österreich, Steiermark, Kärnten und Krainerworben. Dessen

erste Ehe mit Margarethe von Babenberg blieb kinderlos. Von den Kindern, die

dessen zweite Frau Kunigunde von Halitsch zur Welt brachte, lebten 1271 nur noch

zwei Mädchen: Kunigunde und Agnes. Wenzel war bei seiner

Geburt der einzige legitime Sohn und Erbe eines Territoriums, das vom

Riesengebirge bis zur Adria reichte.

Das Reich Přemysl Ottokars II.

zerbrach jedoch am Konflikt mit dem römisch-deutschen König Rudolf I. von

Habsburg. Bereits dessen Wahl 1273 hatte der böhmische König

abgelehnt, und er widersetzte sich auch der Forderung, sich seine Länder alsReichslehen bestätigen zu lassen. 1275 verhängte

Rudolf über ihn die Reichsacht.

Die Feindschaft eskalierte 1276 in einen bewaffneten Zusammenstoß, in dem

Přemysl unterlag. Er verlor bis auf seine Erbländer alle Territorien und

musste Rudolf zwei Kinder versprechen: Kunigunde wurde zur Ehefrau für Rudolfs

Sohn Hartmann bestimmt,

Wenzel sollte eine Tochter des Habsburgers heiraten. Die Beziehung beider

Herrscher verschlechterte sich dennoch weiter und endete 1278 mit der Schlacht auf dem Marchfeld, in der

Přemysl Ottokar II. fiel. Der siebenjährige Wenzel war zum König von

Böhmen geworden.

Geiselhaft[Bearbeiten]

Auf

der Burg Bezděz verbrachte Wenzel II. 1279 die ersten Monate seiner

Gefangenschaft

Zum Vormund hatte Přemysl

Ottokar II. vor der Schlacht seinen Neffen Markgraf Otto V. von Brandenburg vorgesehen, der im Spätsommer 1278 dem

Ruf der Königinwitwe folgte und mit einem mehrere hundert Mann starken Heer in

Böhmen einrückte. Die Regentschaft Ottos entwickelte sich rasch zur

Schreckensherrschaft. Die Brandenburger Truppen plünderten das Land. Der

Markgraf hatte nach kurzer Zeit den Adel, die Kirche und die Königinwitwe gegen

sich. Kunigunde bat zwar bereits im Oktober 1278 Rudolf von Habsburg um

Vermittlung, doch die Verhandlungskommission bestätigte Otto als Vormund und

Herrscher über Böhmen. Mähren behielt Rudolf für die Dauer von fünf

Jahren in seiner Gewalt. Um seine Macht abzusichern, ließ Otto von Brandenburg

sein Mündel im Januar 1279 aus Kunigundes Residenz in der Stadt in die Prager

Burg bringen. Doch reichte dies nicht: am 4. Februar wurde Wenzel mit seiner

Mutter auf die Burg Bezděz überführt. Von diesem Zeitpunkt an war

der junge König Geisel des Regenten.

Die Königin wurde offenbar nicht

gefangen gehalten. Sie verließ die Burg nach etwa zwei bis drei Monaten in

Richtung Troppau, wo ihre

Witwengüter lagen. Wenzel blieb in Ottos Gewalt. Im Spätsommer 1279 brachte der

Markgraf den König außer Landes: die Reise führte über Zittau und Berlin in die Askanierburg Spandau,

wo der Gefangene Ende Dezember eintraf und bis 1282 blieb. Das Bild der

Brandenburger Gefangenschaft Wenzels war lange von der zeitgenössischen

Schilderung der Königssaaler Chronik geprägt,

nach der er hungrig und zerlumpt in Elend gehalten worden sei – ein

hagiographisches Element, das so nicht aufrechterhalten werden kann.

Tatsächlich blieben Wenzel II. und Otto V. auch später in engem Kontakt, und es

scheint, als habe der König gerade in jener Zeit die Grundlagen seiner Bildung

erworben. Er sprach später fließend Deutsch und Latein, besaß Kenntnisse der

Theologie, des Rechts und der Medizin und verfasste Verse. Lesen und Schreiben

lernte er jedoch nicht.

Ins Elend stürzte während der

Brandenburger Herrschaft dagegen das Land. In den Jahren 1281–1282 ereignete

sich in Böhmen, verursacht durch andauernde Kämpfe und zwei Missernten, eine

der schlimmstenHungersnöte des

Mittelalters. Das Land wurde von Söldnern und Räuberbanden heimgesucht und

drohte im Chaos zu versinken. Vertreter des Adels, der Geistlichkeit und

einiger Städte nahmen Verhandlungen mit Otto auf, um den König wieder ins Land

zu holen und die bedrohliche Situation abzuwenden. Diese Verhandlungen weisen

auf eine grundlegende Veränderung der staatlichen Ordnung hin. Der Adel trat – in Abwesenheit einer zentralen

Macht – erstmals geschlossen als Repräsentant des Landes auf und übernahm

Verantwortung für dessen Schicksal. Die ersten Einigungsversuche im Frühjahr

1282 scheiterten an der Höhe des Lösegeldes.

Otto brachte seine Geisel nach Prag, verlangte aber statt der ursprünglichen

15.000 zusätzliche 20.000 Pfund Silber. Wenzel wurde erneut

fortgeführt und verbrachte ein weiteres Jahr in Dresden am Hof des Markgrafen von Meißen. Erst

als die Verhandlungsführer dem Markgrafen einen Teil Nordböhmens als Pfand

versprachen, ließ Otto den Gefangenen frei. Am 24. Mai 1283 kehrte Wenzel nach

Prag zurück.

Zawisch

von Falkenstein[Bearbeiten]

Das

Siegel des Zawisch von Falkenstein

Prag feierte die Rückkehr des Königs

im Mai 1283 begeistert, selbständig regieren konnte der knapp Zwölfjährige noch

nicht. Die adlige Gruppe, die sich für seine Freilassung eingesetzt hatte,

teilte die höchsten Hofämter untereinander auf. Hofmeister und damit Erzieher und Vertreter des

Königs wurde ihr Anführer Purkart von Janowitz. Die

Konstellation hatte nur wenige Monate Bestand. Noch im Verlauf des Jahres 1283

rief Wenzel seine Mutter Kunigunde nach Prag zurück, und mit ihr kam Zawisch von Falkenstein an den Hof. Die Karriere des

Burggrafen aus dem einflussreichen südböhmischen Geschlecht der Witigonen hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits

einige außergewöhnliche Wendungen durchlaufen: 1276 hatte er eine Rebellion

gegen Přemysl Ottokar II. angeführt. 1280 trat er in Oppeln in den Dienst

der Königinwitwe und beteiligte sich am Widerstand gegen die brandenburgische

Regentschaft. Nach Prag kam er 1283 als Kunigundes Ehemann und Vater ihres

jüngsten Sohnes Jan. Die ungleiche Ehe, noch dazu heimlich, ohne Wissen der

Familien eingegangen, war ein Skandal, doch da vollzogen, war sie nach

damaligem Recht gültig. Der junge König akzeptierte die Verbindung, und

Kunigunde überließ Zawisch Wenzels Erziehung. Der Wittigone war damit faktisch

zum Herrscher des Landes aufgestiegen. Er übernahm selbst kein Amt, doch noch

im Winter 1283/1284 besetzte er alle wichtigen Hofposten mit seinen Verwandten

und Parteigängern. Die entmachtete Adelsgruppe ging zum bewaffneten Widerstand

über, musste aber im Mai 1284 einen vierjährigen Waffenstillstand akzeptieren.

Die offizielle Eheschließung holten Zawisch und Kunigunde zu einem

nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen 1283 und 1285 nach.

Auch wenn die Macht Zawischs in

Böhmen unangreifbar schien, für den Hof des römisch-deutschen Königs blieb der

Aufsteiger inakzeptabel. Dies zeigte sich deutlich in Verlauf von Wenzels

eigener Eheschließung mit Guta von

Habsburg. Die beiden wurden bereits 1278/1279 verlobt,

möglicherweise auch schon verheiratet.

Vollzogen werden konnte die Ehe aber erst im Januar 1285 bei einem Treffen der

Familien in Eger, als Braut und Bräutigam

13 Jahre und damit so gut wie volljährig waren. Wenzel leistete bei der

Gelegenheit dem Schwiegervater auch den Lehnseid für seine Erbländer. Zawisch war bei

der Zeremonie nicht anwesend, und als Rudolf I. Eger verließ, nahm er seine

Tochter wieder mit. Erst im Sommer 1287 gab der Habsburger dem Drängen der

böhmischen Seite nach und die Königin zog mit ihrem Gefolge auf dem Prager Hof

ein. Ein Jahr später nahm Wenzel II. die Regierungsgeschäfte in eigene Hand.

Eine seiner ersten selbständigen Amtshandlungen war im Jahr 1288 eine Verschwörung gegen seinen Stiefvater, der gerade,

drei Jahre nach Kunigundes Tod, eine neue Ehe eingegangen war und dessen

freiwilliger Verzicht auf die Macht im Land nicht zu erwarten war. Wenzel ließ

Zawisch unter einem Vorwand in die Burg rufen und nahm ihn gefangen. Nach

zweijähriger Kerkerhaft starb Zawisch von Falkenstein 1290 vor

der Burg Hluboká durch das Schwert. Der tiefgläubige

König soll schwer an seiner Entscheidung getragen haben. Das

Zisterzienserkloster Zbraslav gründete er nach Aussage

zeitgenössischer Quellen als Sühne für seinen Verrat.

Herrschaft[Bearbeiten]

Sowohl der Vergleich mit seinem

charismatischen Vater Přemysl Ottokar II., als auch die spektakulären und

skandalträchtigen Ereignisse in der Jugend Wenzels II. haben das Urteil über

den König jahrhundertelang geprägt. Er galt als ein schwacher Herrscher, seine

Persönlichkeit wurde als neurotisch bis krankhaft beschrieben, das Interesse an

seiner Regierungszeit war gering. So urteilte bereits sein Zeitgenosse Dante Alighieri über Vater und Sohn:

Hieß Ott’kar, der, mit Windeln noch

umkleidet,

Besser als Wenzeslaus, sein Sohn, erschien,

Der Bärt’ge, der an Üppigkeit sich weidet.[2]

Politisch und ökonomisch erlebte

Mitteleuropa in den Jahren 1290–1305, in der Zeit Wenzels II. selbständiger

Regierung, allerdings eine Phase der Ruhe und Stabilität. Im Gegensatz zu

seinen Vorgängern pflegte der König einen Regierungsstil, der auf fachkundige

Berater und Diplomatie statt auf Krieg und Eroberung setzte.

Den Besitz seines Vaters in den Alpenländern konnte er nicht wiedererlangen.

Das Hauptaugenmerk böhmischer Außenpolitik richtete er nach Norden: Auf die Markgrafschaft Meißen, das Pleißenland und besonders nach Polen. Als Kurfürst war er auch einer der Hauptakteure in

der Politik des Heiligen Römischen Reiches. Die

römisch-deutschen Könige Rudolf I., Adolf von Nassau und Albrecht I. waren seine Lehnsherren. Der Reichtum

und die Macht der böhmischen Krone ließ sie zu seinen Verhandlungspartnern und

oft auch zu Gegnern werden.

Böhmen[Bearbeiten]

König

Wenzel II. erteilt demKuttenberger Bergwerk

seine Bergordnung.

Prager

Groschen

Wenzel II. übernahm von seinem

Stiefvater eine relativ gefestigte Herrschaft. Um das Land endgültig zu

befrieden und den erstarkten Adelsstand in Schach zu halten, stützte sich der

König auf seinen Hof und hier vor allem auf geistliche Ratgeber. Die

Außenpolitik legte er in die Hände erfahrener Diplomaten: Zunächst

verpflichtete er Bischof Arnold von

Bamberg (1290–92),

dann Bernhard von Kamenz (1292–1296) und schließlich Peter von Aspelt (1296–1304).

Wirtschaftlich hatte sich die Lage

nach dem Niedergang während der Brandenburger Zeit um 1290 wieder stabilisiert.

Der Landesausbau während der Binnenkolonisation im

13. Jahrhundert und vor allem die neuerschlossenen ergiebigen Silbervorkommen in Kutná Hora schufen Voraussetzungen für wirtschaftlichen

Aufschwung. Bereits vor 1300 wurde hier 41 % des europäischen und

90 % des böhmischen Silbers gefördert. Um die Arbeit in den Bergwerken und

damit seine wichtigste Einnahmequelle zu regeln, gab Wenzel II. zwischen 1300

und 1305 das Ius regale montanorum in Auftrag, ein Bergrecht, das zumindest

in Teilen bis 1854 gültig blieb. 1300 führte er eine Münzreform durch, um die Qualität der Währung zu

heben. Der neue Prager Groschen setzte sich wegen seines stabilen

Wertes auch im benachbarten Ausland durch. Der Prager Hof blieb unter König

Wenzel II. wie schon unter seinem Vater ein kulturelles Zentrum, besonders der

zeitgenössischen deutschen Literatur. Ulrich von Etzenbach widmete Wenzel II. einen Alexanderroman in 30.000 Versen, und vom König selbst

sind in der Manessischen

Liederhandschrift drei Minnelieder erhalten.

Zum glanzvollen Höhepunkt und

Machtdemonstration des königlichen Paares sollte die Krönung werden. Sie musste mehrfach verschoben

werden und fand daher erst im Jahr 1297 statt. Das Fest endete tragisch: Am

siebzehnten Tag nach der Krönung starb Königin Guta an Erschöpfung bei der

Geburt ihres zehnten Kindes. Der Fortbestand der Dynastie war trotz der hohen

Kinderzahl nicht ausreichend gesichert. Fünf Kinder starben als Säuglinge. Drei

Töchter konnte Wenzel II. zum Knüpfen diplomatischer Bündnisse einspannen:

Agnes wurde mit Ruprecht von Nassau, Anna mit Heinrich von Kärnten und Margarethe mit Boleslaw von Liegnitz vermählt. Elisabeth, ursprünglich

wohl für den geistlichen Stand bestimmt, blieb zu Lebzeiten ihres Vaters ledig.

Nur ein Sohn, der künftige König Wenzel III., erreichte das

Erwachsenenalter.

Polen[Bearbeiten]

Kurz nach seiner Regierungsübernahme

schaltete sich Wenzel II. in die Machtkämpfe in Polen ein. Das

in Herzogtümer zersplitterte Königreich erlag ab dem 12. Jahrhundert sukzessive

dem feudalen Partikularismus.

Wenzel begann, systematisch Verbündete zu suchen und die Teilherrschaften unter

seine Kontrolle zu bringen. 1289 leistete ihm mit Kasimir von Beuthen der erste polnische Herzog für sein Herzogtum den Lehnseid. 1291 gewann er die

Oberhoheit über einen Großteil des Herzogtums Oppeln und das Herzogtum Krakau und ging ein Bündnis mit Herzog

Bolesław III. von Masowien ein,

dem er seine Schwester Kunigunde zur Frau gab. 1292 eroberte er das von Herzog Władysław Ellenlang von Kujawien, seinem mächtigsten polnischen

Widersacher, gehaltene Herzogtum Sandomir, und war nun die

stärkste Kraft in der Provinz Kleinpolen.

Wenzel

II. mit böhmischer und polnischer Krone. Abbildung aus dem Chronicon Aulae

Regiae

Einen Rückschlag erlitt die Politik

Wenzels II. 1295, als Herzog Przemysław

II., stärkster Mann in Großpolen und Pommerellen,

überraschend zum polnischen König gekrönt wurde. Dieser fiel jedoch bereits ein

Jahr später einem Mordanschlag zum Opfer. Als sein Nachfolger setzte sich

Władysław Ellenlang in seiner Eigenschaft als Herzog von Großpolen

und Pommerellen zunächst durch. 1299 schloss der verschuldete Herzog einen Vertrag

mit Wenzel II., in dem er sich gegen eine Geldzahlung verpflichtete, dem

böhmischen König den Lehnseid zu leisten. Er hielt die Vereinbarung nicht ein,

daraufhin zwang ihn der Böhme 1300 ins Exil. Wenzel II. setzte sich damit,

neben dem Besitz von Kleinpolen, auch als Herrscher in den Provinzen Großpolen,

Pommerellen, Kujawien und Mittelpolen mit den Hauptburgen Sieradz und Łęczyca durch. Nur einzelne polnische

Territorien lagen ab da noch außerhalb seiner unmittelbarer Macht, zum Beispiel

das mit ihm verbündete Masowien. Vorsichshalber

holte Wenzel II. noch die Zustimmung seines eigenen Lehnsherrn, des

römisch-deutschen Königs Albrechts I. ein, und er hielt um die Hand Rixas an,

der einzigen Tochter des verstorbenen Königs Przemysław. Als beides

positiv ausfiel, marschierte Wenzel II. erneut mit einem Heer in Polen ein. Die

bewaffnete Begleitung diente nur der Machtdemonstration, denn ernsthaften

Widerstand gab es nicht mehr. Gekrönt wurde er im August 1300 in Gnesen durch Erzbischof Jakub

Świnka. Seine Herrschaft sicherte er mit einer Reihe von

Verwaltungsreformen. Unter anderem führte er das Amt eines Starosten als königlichen Vertreter ein, das

auch nach seinem Tod in Gebrauch blieb. Bis Ende 1300 blieb der neue polnische

König in seinem Königreich, dann zog er zurück nach Prag. Er betrat Polen nie

wieder.

Die zweite Frau des Königs war im

Jahr 1300 zwölf Jahre alt. Trotz dieses bereits ausreichenden Alters gab es

zunächst keine Eheschließung, sondern nur eine Verlobung. Anschließend schickte

Wenzel das Mädchen zu seiner Tante Griffina auf die Burg Budyně.

Erst 1303 wurde die Ehe vollzogen, und Rixa, die nach der Heirat den Namen

Elisabeth annahm, wurde Mutter von Wenzels jüngster Tochter Agnes. Warum Wenzel

II. nach Gutas Tod sechs Jahre Witwer geblieben war, anstatt sich um weitere

legitime Söhne zu sorgen, ist unklar. Glaubt man dem Verfasser der

Österreichischen Reimchronik, so herrschten in diesen Jahren lockere Sitten am

Prager Hof, wilde Feste wurden gefeiert und eine Geliebte Wenzels namens Agnes

gab den Ton an. Einen Thronfolger für die beiden Königreiche gab es immerhin

bereits.

Ungarn[Bearbeiten]

Kurz vor dem Tod Wenzels II. kam mit Ungarn noch ein drittes Kronland in den

Besitz der Přemysliden. Thronfolger Wenzel III. wurde bereits 1298 mit der

ungarischen Prinzessin Elisabeth verlobt. Als deren VaterAndreas III. 1301 starb, erhob unter anderem auch

Karl Robert von Anjou Ansprüche auf den Thron. Die Magnaten entscheiden sich aber für die

Přemysliden und trugen dem böhmischen König die Stephanskronean.

Wenzel II. zögerte, die finanzielle Belastung und das Risiko waren groß. Doch

schließlich sagte er zu und sandte seinen Sohn nach Ungarn. Im Mai 1301 fand in Buda die Wahl und im August in Székesfehérvárdie Krönung statt. Um seine Abstammung von den Arpaden zu verdeutlichen, nahm Wenzel III. den

Namen Ladislaus V. an.

Die ungarische Herrschaft scheiterte

nach zwei Jahren am Veto des Papstes Bonifatius VIII. und an Albrecht von Habsburg, die

beide die Machtfülle der Přemysliden zu vermindern suchten. Der Papst

verhielt sich zunächst neutral, doch am 31. Mai 1303 erklärte er Karl von Anjou

zum rechtmäßigen König von Ungarn. Bonifatius VIII. starb zwar im September

1303, an der Situation für die böhmischen Könige änderte sich auch unter seinem

Nachfolger Benedikt XI. jedoch nichts. Wenzel II. sah sich

gezwungen, mit dem römisch-deutschen König in Verhandlungen zu treten. Dessen

Bedingungen waren unannehmbar: Albrecht verlangte den Verzicht auf die

ungarische und polnische Krone, der territorialen Ansprüche auf Eger, Meißen und

dieOberpfalz sowie eine Beteiligung an den

Silberbergwerken in Kutná Hora. Als Wenzel II. einen solchen Ausgleich

ablehnte, wurde Ende Juni 1304 über ihn die Reichsacht ausgesprochen, und ein

Kampf der beiden Mächte stand bevor. Im Frühjahr 1304 zog Wenzel II. zunächst

seinem Sohn zur Hilfe. Dessen wichtigster Berater hatte das Land verlassen

müssen, der junge König war faktisch ein Gefangener im eigenen Land. Der

bewaffnete Zusammenstoß blieb zwar aus, doch die Magnaten wechselten die Seiten

und versagten dem gewählten König ihre Unterstützung. Nach zwei Monaten zog

sich Wenzel II. mit seinem Sohn mit nach Prag zurück und gab Ungarn auf. Bei

seiner Rückkehr erkrankte der König. Die Anstrengungen des Feldzuges brachten

den Ausbruch der Tuberkulose mit sich.

Die letzte Auseinandersetzung musste

Wenzel II. wenige Monate später bestehen. Im August 1304 fiel Albrecht von

Habsburg und seine Verbündeten, kumanische Reitertrupps, in Mähren ein. Der

böhmische und mährische Adel stand geschlossen auf Seiten seines Königs, doch

Wenzel II. ließ sich auch diesmal nicht zum Kampf provozieren. Das Heer des

Habsburgers wurde dennoch aufgerieben: Zunächst vergifteten die Bergleute in

Kutná Hora das Trinkwasser der Feinde mit Silberstaub, und als Albrecht wegen

des beginnenden Winters zum Abzug rüstete, griffen die böhmischen Truppen die

Heimkehrer an. Die Friedensverhandlungen im Jahr 1305 bereitete Wenzel noch

vor, den Friedensschluss erlebte er aber nicht mehr.

Tod[Bearbeiten]

Initiale

aus dem Chronicon Aulae Regiae mit einer Miniatur Wenzels II.

Der König lag ein halbes Jahr im

Sterben. Da seine Residenz in der Burg 1303 ausgebrannt war, lag der Kranke im

Haus des Goldschmieds Konrad in der Prager Altstadt.

Die Königssaaler Chronik schildert ausführlich, wie der Sterbende seine

Angelegenheiten ordnete: er bezahlte seine Schulden, versorgte seine Witwe und

gab einen Teil seines Vermögens der Kirche und den Armen. Dann tat er Buße.

Nach seinem Tod am 21. Juni 1305 wurde sein Leib mit dem Schiff in das Kloster

Zbraslav gebracht und in vollem königlichen Ornat in der Klosterkirche

beigesetzt. Der Bericht über den Tod des Königs konnte als

Argumentationsgrundlage für seine spätere Heiligsprechung verfasst worden sein. Zu diesem

Schritt kam es nicht.

Wenzel II. war der vorletzte

Přemyslidenkönig. Mit seinem Sohn und Nachfolger Wenzel III., der bereits

1306 einem Mordanschlag zum Opfer fiel, starb die Dynastie nach über

400-jähriger Herrschaft über Böhmen in der königlichen Linie aus.

Literatur[Bearbeiten]

·

Verwendete

Literatur:

·

Charvátová,

Kateřina. Václav II. Král

český a polský. Praha :

Vyšehrad, 2007. ISBN

978-80-7021-841-9.

·

Žemlička,

Josef u. U. Schulze: Wenzel

II. in: Lexikon des

Mittelalters 8 (1977), sp. 2188-2190

·

Weiterführende

Literatur:

·

Příběhy

krále Přemysla Otakara II. Zlá léta po smrti krále Přemysla Otakara

II. Praha : Nakladatelství Vyšehrad, 1947.

·

Jan, Libor: Václav II. a struktury panovnické

moci. Brno : Matice moravská, 2006. ISBN

80-86488-27-6.

·

Šusta, Josef: Dvě knihy českých

dějin. Kus středověké historie našeho kraje. 2. Bände,

Praha : Argo, 2001 und 2002. ISBN

80-7203-376-X (Bd. 1), ISBN

80-7203-377-8 (Bd. 2)

·

Adolf Bachmann: Wenzel II.. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 42, Duncker &

Humblot, Leipzig 1897, S. 753–756.

·

Quellen:

·

Chronicon Aulae

Regiae (1311–1339): Die Königsaaler Geschichtsquellen. Mit den Zusätzen und der

Fortsetzung des Domherrn Franz von Prag. Hg. Johann Loserth, Wien 1875,

Nachdruck in der Schriftenreihe Fontes rerum Austriacarum : Abt. 1,

Scriptores ; 8, Graz 1970

·

Ottokars

Österreichische Reimchronik: Monumenta

Germaniae Historica : [Scriptores. 8], Deutsche Chroniken = (Scriptores

qui vernacula lingua usi sunt) ; 5,1

Weblinks[Bearbeiten]

![]() Commons:

Wenzel II. – Sammlung von Bildern, Videos und

Audiodateien

Commons:

Wenzel II. – Sammlung von Bildern, Videos und

Audiodateien

Anmerkungen[Bearbeiten]

1.

↑ Charvátová, Kateřina: Václav II. Král

český a polský, S. 9-11.

2.

↑ Dante Aligihieri: Göttliche Komödie,

Siebenter Gesang, in der Übersetzung von Carl Streckfuß, Leipzig 1876

|

Vorgänger |

Amt |

Nachfolger |

|

König von Böhmen |

||

|

König von Polen |

Normdaten (Person): GND: 100700233 | LCCN: no2007121094 |